충청남도 나들이- 2021년 1월 17일

- 마곡사~ 한옥마을~ 송산리 고분군~ 관촉사~ 돈암서원 -

● 마곡사

충청남도 공주시 사곡면 마곡사로

11시에 마곡사 주차장에 왔다.

부산 교대역에서 3시간 30분을 달려 왔다.

절 안까지 차로 들어온 탓으로 일주문은 지나치고 말았다.

마곡사는 2018년 6월 30일 재42차 유네스코 세계유산 위원회에서,

통도사, 부석사, 봉정사, 법주사, 선암사, 대흥사와 함께

"산사, 한국의 산지승원"으로 세계유산에 등재하였다.

해탈문

那羅延金剛

나라연금강은 입을 벌려 "아"하는 소리를 내며 공격 자세를 취한다.

아금강이라고 한다.

옆에 코끼리를 탄 보현동자가 있고,

密蹟金剛

입을 다문 채 방어하는 자세를 취한다. 훔금강이라고도 한다.

사자를 탄 문수동자가 옆에 있다.

따라서 이 해탈문은 금강문이라 해야 맞다.

천왕문

마곡사는 사찰을 관통하여 흐르는 계류를 경계로 수행공간인 남원과,

교화공간인 북원으로 나뉜다.

남원은 작은 마당을 중심으로 영산전과 선수행공간으로 구분하여 구성되어 있다.

중심 전각인 영산전 외에 흥성루와 선방인 수선사, 요사인 매화당,

그리고 명부전 등이 자리하고 있다.

북원은 큰 마당 가운데 오층석탑과 대광보전,

그 한 단 높은 곳에 대웅보전이 자리하고 있다.

남원의 영산전은 동남향으로,

북원의 중심 건물 대광보전은 서남향으로 배치하여 직교가 되도록 구성하였다.

남원은 돌아올 때 구경하기로 하고 바로 극락교를 건넌다.

● 마곡사는 공주시 사곡면 운암리 태화산(614m) 동쪽 기슭에 있다.

벡제 제31대 의자왕(641~ 660 재위) 때 자장율사가 창건하였다고 하나 정확한 연대는 알 수 없다.

고려시대 보조국사(1158~ 1210)가 중창하여 크게 일어났다.

절 이름은 자장율사가 당나리에 유학할 때의 스승 마곡 보철화상을 기려 이름을 땄다고도 하고,

보조국사가 고려 명종 2년(1172) 절을 재건할 때,

구경 오는 사람들로 골짜기가 꽉 찬 모습이 삼밭에 삼이 선 것 같아서 붙여졌다고도 하고,

절이 세워지기 전에 麻씨 성을 가진 토족이 살았다는 말도 있다.

임진왜란과 병자호란에 황폐해졌고,

1782년에는 큰불이 나 500여 칸의 전각이 불타버렸다.

지금의 건물들은 18세기 후반과 19세기 전반에 세운 것들이다.

극락교

범종루

대광보전과 오층석탑

대광보전(보물 제802호)

■ 대광보전(보물 제802호)은 조선 정조 12년(1788)에 세웠다.

1782년 대화재로 불탄 후 제봉당 체규를 중심으로 재건이 시작되어, 5년에 완공되었다고 전한다.

현판은 豹菴 姜世晃(1713~ 1791)이 썼다.

안에는 비로자나불이 서쪽에 동쪽을 향해 앉아있다.

이런 배치는 부석사의 무량수전에서처럼 아미타불이 앉는 방식이다.

이 불상은 자장율사가 당나라 왕에게서 선물 받은 인도의 향단목으로 만들었다는 이야기가 전하지만,

양식으로 보아 인후한 표정과 안정된 자세를 한 조선시대 불상이다.

게다가 전란에 건물이 불탔을 때 목불상이 온전할 수는 없었을 것이다.

아마 창건 당시 모셨던 전설이 그대로 전해 내려오는 것이 아닌가 한다.

뒷벽의 관세음보살 벽화는 고려 말기에 성행했던 수월관음도 형식이 조선 초기 후불벽에 그려진 전통에 따른 것이다.

반가부좌 자세이다.

오른쪽의 선재동자가 고려시대라면 화려한 옷을 입었겠지만,

조선시대의 동자이어서 검소한 바지저고리에 靑鳥를 마치고 있다.

참나무 껍질로 만든 자리는,

130년쯤 전에 한 앉은뱅이가 불구를 고치기 위해 부처님께 백일기도를 드리려고 찾아왔다.

그는 백일기도를 드리는 동안에 법당 마루의 삿자리를 짜겠다고 자청했다.

100일 동안 하루도 거르지 않고 30평의 자리를 짜고 나자 그의 정성에 부처님이 감복했는지 스스로 일어나 걸었다고 한다.

대광보전 벽화

마곡사 오층석탑(보물 제799호)

■ 오층석탑(보물 제997호)은 상륜부에 금속으로 된 라마식 모양을 마치 모자를 쓴 듯이 얹혀있다.

이런 청동제 보탑은 風磨銅이라 하는데 이는 인도탑의 모양을 라마교에서 받아들인 것이다.

우리나라에서는 고려 말에 원나라의 영향을 받을 때,

라마교 양식을 본뜬 탑이나 불상이 만들어졌으니 이 탑은 고려 말에 세워진 것이다.

전체적으로 세장한 오층석탑으로 탑신이 8.7m로 지붕돌 처마가 좁고 반전이 심해 상승감이 강조되었다.

1층몸돌 남면에는 자물쇠모양이, 2층몸돌에는 네 면에 부처가, 5층지붕돌에 풍탁이 달려있다.

오층석탑 상륜부

심검당 尋劍堂

심검당은 칼을 찾는 법당이란 뜻이다.

번뇌를 끊는 것을 상징한다.

화엄 계통의 절에는 심검당이 있다.

응진전

백범당 白凡堂

백범 향나무

■ 1895년 명성황후가 일본 자객에게 시해당했다.

이듬해 원수를 갚기 위해 청년 김구(1876~ 1949)는 일본군 특무장교 쓰치다[土田壤亮]을 살해하고,

체포되어 사형이 확정된다.

고종의 특사로 사형은 면하게 되었으나 김구는 탈옥한다.

1898년 이곳 마곡사로 숨어 들어 원종이라는 법명으로 승려가 된다.

일제가 물러가자 백범은 3년 동안 승려 생활을 하던 마곡사를 찾아 조국 광복을 기념하는 향나무를 심었다.

키는 5m, 가슴높이 둘레 1m쯤 된다.

조사전

관음전과 연화당

대광보전 왼편에 관음전 구역이 있다.

관음전은 건물은 깨끗한 새 집이다.

이곳에 요사채들인 듯한 오래된 건물들이 있는 곳에 새로 조성한 것으로 보인다.

긴 건물 관음전 왼쪽 처마 밑에 蓮華堂이란 편액이 걸려있다.

대한 불교 조계종 9대 종정 老天 月下(1915~ 2003)의 낙관이 있다.

대웅보전(보물 제801호)

■ 대웅보전(보물 제801호)은 마곡사 경내에서 가장 북쪽에 위치한다.

편액은 신라의 명필 김생의 글씨다.

1층이 앞면 5칸, 옆면 4칸, 2층은 앞면 3 옆면 2칸이다.

화엄사 각황전, 무량사 극락전처럼 내부는 통층이다.

원래의 건물은 임진왜란(1592) 때 불타버렸고,

현재의 건물은 효종 2년(1651) 覺淳大師와 공주목사 李奏淵이 다시 지은 것이다.

재건 당시에는 金堂이 아니라 경전을 보관하는 大藏殿이었는데,

어느 때인가 현재의 용도로 바뀌었다.

정면 문의 칸살은 단순한 격지가 아니라 얌전한 조각을 얹은 빗살꼴이다.

안에는 가운데 석가모니불을, 서쪽으로 아미타여래를, 동쪽으로 약사여래를 모셨다.

약사여래는 약합을 들지 않고 아미타여래와 같은 손모양을 하고있어 혼란이 있었던 것으로 보인다.

싸리나무기둥은 저승 염라대왕 앞에 가면 ‘마곡사 싸리나무 기둥을 몇 번이나 돌았느냐?’고 물어 많이 돌았을수록 극락길이 가깝고 아예 돌지 않았으면 지옥으로 떨어진다 하여 많은 사람들이 기둥을 붙들고 돈다.

※ 대웅전의 잔향시간

한국과학기술원(KAIST) 기계공학과 김양한 교수와 대학원생인 장지호씨는 마곡사대웅전의 殘響시간(발생한 소리의 크기가 사람에게 들리지 않을 정도로 줄어드는 시간)을 조사했다.

그 결과 비교대상으로 조사한 KAIST의 1000석 규모의 대강당,

200석 규모의 강당이나 음악회가 열리는 로비에 비해 잔향시간이 절반 정도에 불과한 것으로 나타났다.

김교수는 2004년 5월 20일 경주에서 열린 소음진동학회 춘계학술대회에서,

“대웅전에서 듣는 목탁소리나 독경소리가 청아하게 들리는 것은,

바로 잔향시간이 짧아 소리가 명료하게 들리기 때문”이라고 연구결과를 설명했다.

잔향시간이 짧을 때의 효과는 월드컵 경기에서 한국팀을 응원하던 ‘대한민국’ 구호로 설명할 수 있다.

수십만의 인파가 정확하게 같은 시간에 구호를 외칠 수 없기 때문에,

소리가 서로 섞여 무슨 소리인지 구분하기 힘들게 된다.

이에 비해 대웅전에서처럼 잔향시간이 짧으면 ‘대’와 ‘한’ 사이에 늘어지는 소리 하나하나까지 명료하게 들린다.

따라서 신도들은 스님이 외는 독경소리 하나하나가 가슴에 와 닿는다.

음향효과로 보면 실제로 단어 하나하나가 깨끗하게 들리기 때문이다.

건축물의 음향효과에 대한 연구는 1890년대에 시작됐다.

당시 하버드대의 세이빈교수는 잔향시간은 건축물의 부피에 비례하고,

사용된 재료의 면적과 소리를 흡수하는 능력에 반비례한다는 공식을 만들어냈다.

그후 건축음향학이라는 새로운 학문분야가 생겨나 교회나 성당,

콘서트홀과 같이 소리가 중요한 건축물에 적용돼 왔다.

세이빈교수의 잔향시간 공식을 동서양의 종교 건물에 적용시켜보면,

상반되는 음향효과를 추구했음을 알 수 있다.

우선 마곡사 대웅전은 거의 모든 주파수대의 소리를 잘 흡수하는 목재로 지어졌으며,

천장도 그리 높지 않아 공간의 부피도 적은 편이다.

그래서 잔향시간이 다른 건물보다 짧아진다.

이에 비해 중세의 성당은 돌로 만들어져 소리를 잘 반사시킨다.

게다가 중세 성당은 모두 천장이 높은 고딕식이라서 바닥 면적에 비해 공간의 부피가 매우 크다.

잔향시간이 길어질 수밖에 없는 것이다.

중세 성당은 당시 종교 행사에 맞는 장엄함을 만드는데 적합한 구조이다.

당시의 미사는 단조로운 음이 반복되는 그레고리오성가로 주로 진행되었다.

적은 수의 성가대가 반주가 없는 그레고리오 성가를 부르더라도 잔향시간이 길어지고 반사된 음이 서로 섞이면 그 자체가 새로운 멜로디가 되면서 장엄한 느낌을 주는 것이다.

건물이 추구하는 음향효과는 시대에 따라 달라지기도 했다.

루터의 종교개혁 이후 교회의 크기가 작아진 데는 미사가 음악 중심에서 강론 중심으로 바뀐 때문이다.

음이 빠르게 진행되는 바로크 음악이 주로 당시 귀족의 저택이나 소규모 홀과 같이 작은 공간에서 연주된 것도 같은 맥락에서 이해할 수 있다.

현대 교회에서는 음악과 강론 모두가 중요하기 때문에,

교회의 구조는 중세 성당처럼 만들어 성가대의 소리를 장엄하게 만들고,

강론에는 전자음향시스템을 이용해 어느 곳에서도 또렷이 들을 수 있게 만든다.

■ 잣나무는 20m가 넘게 자랐다. 4m쯤 높이에 셋으로 갈라졌다.

소나무나 곰솔은 바늘잎이 두 개,

백송이나 리기다소나무는 3개,

잣나무는 5개다. 그래서 오엽송이라고도 한다.

잣나무는 만주, 시베리아, 일본 등지에서도 자라지만 우리나라에서 집중적으로 잘 자라는 토종나무다.

영미권에서는 Korean Pine, 일본에서는 조선오엽송이라 한다. 중국에서는 신라송이라 부른다.

신라시대 사신들이 중국에 갈 때 잣을 비상식량으로 선물용으로 많이 중국으로 가져가 중국인들이 좋아하면서 신라의 특산물이라 여기며 부른 이름이다.

“달마가 서쪽으로 간 까닭은 무엇이냐”는 질문을 받은 조주선사가,

“뜰 앞의 잣나무”- 곧게 자라는 잣나무의 자연스러우면서도 기개 높은 자태에서 삶의 진리, 선의 정수?

명부전

영산전

■ 영산전(보물 제800호)은 앞면 5칸, 옆면 3칸의 납작한 단층 맞배에 박공을 댄 지붕을 하고 있다.

칸살이 넓고 지붕이 높지 않아 평평한 느낌을 주며,

기둥은 배흘림을 한 주심포로 조선 효종 2년(1651)이 지어졌다.

앞쪽은 겹처마 뒤쪽은 홑처마이고, 지붕 길이도 앞뒤가 달라 옆에서 보면 앞으로 쏠린 느낌을 준다.

영산전은 세조대왕이 "萬世不忘之地"라 하였고,

감여가들이 군왕의 맥이 흐르는 천하의 대혈이라는 곳이다.

세조대이 이곳에 은신하고 있던 매월당 김시습을 만나러 왔으나,

김시습은 무량사로 옯긴 뒤라 만나지 못한 일이 있었다.

현판은 세조의 글씨라 한다.

세조가 김시습을 찾아왔다가 만나지 못하고 글씨만 남겼다고 한다.

하지만 세조의 글씨가 임진왜란 때에도 살아남았을 지는 의문이다.

안에는 과거칠불상을 둘러싸고 현겁천불상이 모셔져 있다.

영산전은 마곡사에서 가장 오래된 건물이다.

우측에는 수선사, 좌측에는 매화당이 자리하고 있다.

매화당

수선사 修禪社

■ 국사당에는 보조선사 체징, 범일국사, 도선국사의 영정이 모셔져 있다.

체징은 공주 사람으로 무량사와 마곡사를 창건했다.

흥성루

● 공주 한옥마을

공주시 관광단지길 12(웅진동)

12시쯤 마곡사를 출발, 12시 35분 이곳으로 왔다.

조선 인조임금 공주 파천 기념비

고려 현종임금 일천년 공주 기념비

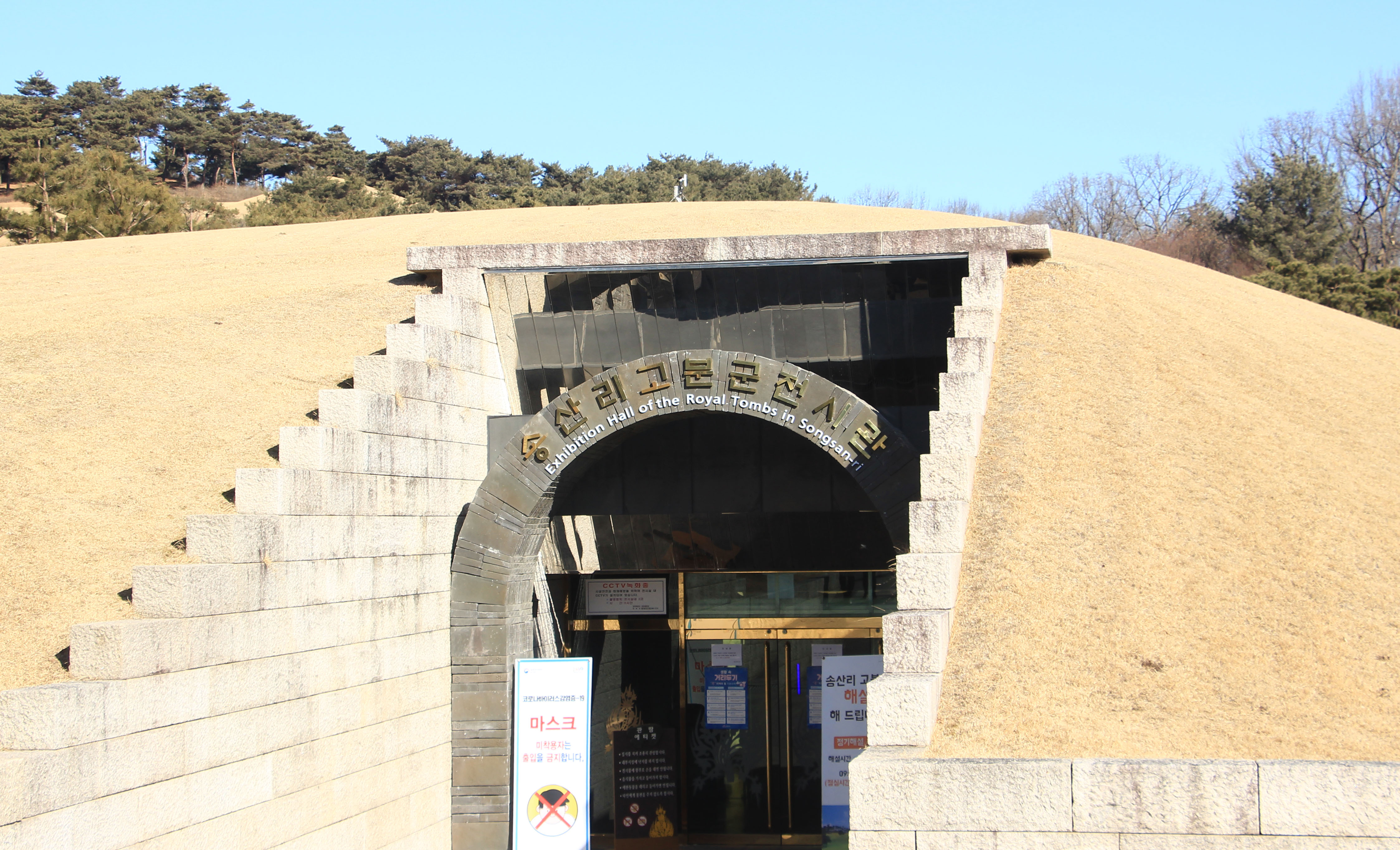

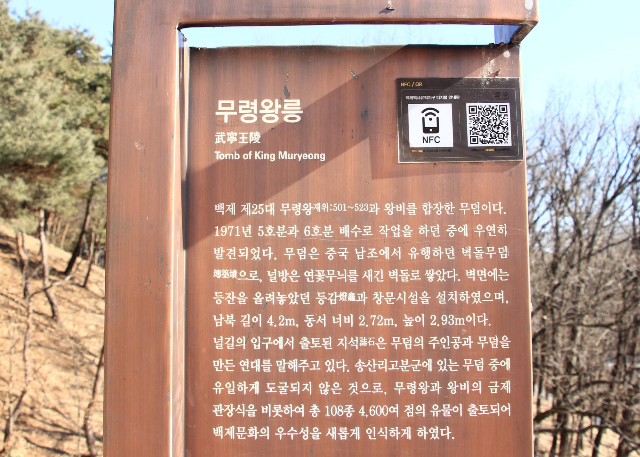

● 송산리 고분군과 무령왕릉(사적 제13호)

충청남도 공주시 금성동(송산리는 옛 지명)

무령왕릉 (북벽- 현실)

무덤은 막아버렸다. 송산리 고분은 모두 영구적으로 막았다.

● 대바우

1시 45분 송산리 고분군을 출발, 2시 35분 이곳에 왔다.

관촉사 주차장 뒤 낮은 언덕에 바위들과 고목이 어울려 경치가 좋다.

논산 대바우 마을 유래비에,

"논산시 관촉동에 위치한 바위. 관촉사 서쪽 대바위[竹巖] 마을 앞에 소재한다.

바위 모양이 마치 거북이와 같이 생겼기 때문에 거북바위라 불리기도 했다.

옛날 이 앞에 포진강이 흐를 때 이 바위에 배를 매었다 하여 배바위라 하였는데,

이게 변하여 대바우가 되었다."

● 관촉사

관촉사 일주문, 2시 40분.

반야루 般若樓

안에서 본 반야루

누각 가운데 "佛光普照" 그 오른쪽에 "般若樓"라 쓴 현판이,

누각 왼쪽에 "明谷樓"란 현판이 걸려있다.

대광명전

●관촉사와 은진미륵은,

부처 왼쪽에 있는 <관촉사 사적비>에,

고려 제4대 光宗(재위 949~ 975) 19년(968)에 왕명을 받은 慧明대사가,

조성하기 시작하여 37년 만인 제7대 穆宗 9년(1006)에 완공하였다고 적혀있다.

찬란한 서기가 삼칠일 동안 천지에 가득하여 찾아오는 사람들로 저잣거리를 이룰 만큼 붐볐다고 한다.

또 머리의 化佛이 내는 황금빛이 하도 밝아 송나라 지안대사가 빛을 따라 찾아와서 예배하면서,

절 이름을 灌燭寺라 지었다 한다.

하지만 37년은 너무 길게 잡은 것 같고 현재는 968년에 조성했다는 설이 유력하다.

백호를 수리할 때 먹글씨가 발견되었는데,

거기에 “正德 十六年 辛巳 四月 十五日”이라 하였으니 그해가 바로 광종 19년 968년이다.

석조미륵보살 입상과 관음전

관촉사 석조미륵보살 입상(국보 제323호)

고려 광종 19년 반야산 앞마을 사계촌에 사는 한 여인이,

산 서북쪽에서 나물을 뜯다가 아이 울음소리가 나서 찾아가 보니, 갑자기 큰 바위가 솟아 나왔다.

이를 관에 알렸더니 조정에서는 “이것은 큰 부처를 조성하라는 길조”라 여겨,

금강산에 있는 혜명대사를 불러 부처의 조성을 명령하였다는 것이다.

이에 석공 100여 명을 거느리고 불사를 하던 혜명은 그 솟아나온 바위로 허리 아래 부분을 만들고,

가슴과 머리 부분은 그곳에서 12km 떨어진 연산면 고정리 우두촌에 있는 바위로 만들어,

일꾼 1,000여 명을 동원하여 옮겨 왔다.

그러나 이미 솟아있는 바위가 하도 커서 머리를 올릴 방법이 없어 고심하고 있었다.

그러던 어느 날 냇가에서 아이들이 놀면서 ‘부처를 모신다’고 하며,

밑 부분을 세운 뒤 모래를 쌓아 올려 덮고,

그 위에 가운데 부분을 올려놓고 다시 모래를 쌓은 후 맨 윗부분을 올려놓는 것을 보고,

비로소 크게 깨달아 부처를 세울 수 있었다고 한다.

높이 19m, 둘레 9.2m, 귀의 길이 2.7m, 눈썹 사이 1.8m, 큰 갓의 가로 길이 3.3m로 고려 최대의 불상이다.

얼굴은 거대한 장방형으로 몸통과의 균형을 무시했다.

눈, 코, 입이 크고 두툼해 자비로움보다는 언뜻 보면 무섭고 토속적인 인상이다.

높은 원통형 보관을 썼는데,

그 위에 다시 2층의 사각형 寶蓋가 올려져 있다.

이 이층 보개는 옛날 왕이 썼던 면류관을 연상시킨다.

현재에는 없어졌으나 보관 정면에 금동으로 만든 여래 입상이 있었다고 한다.

얼굴은 위가 좁고 아래가 넓다.

둥그런 양 미간 가운데에는 커다란 백호가 있고, 미간의 선을 따라 눈이 길게 표현되어 위엄있어 보인다.

왼손은 엄지와 중지를 맞댄 아미타구품인을 맺고 있으며,

오른손은 철제 연화가지를 잡고있다.

옷주름은 몸에 밀착하여 U자 모양으로 흘러내리고 천의도 두툼한 띠로 표현되어 있다.

대좌는 별도로 조각하지 않고 자연 암반을 그대로 이용하였다.

이 시기 대형 석불들은 그 크기 때문인지 별도의 대좌를 만들지 않았다.

恩津미륵으로 유명하지만 미륵이 아니라 관음보살이다.

보관에 있었던 화불과 아미타구품인 수인이 이를 증명한다.

문명대 교수는 , <삼매와 평담미>, (예경, 2003, 121~134 쪽)에서 다음과 같이 말했다.

후삼국시대부터 고려 전기에 걸쳐 전국적으로 거대한 석불 또는 마애불이 조성된다.

고려 태조가 황산벌에서 후백제를 물리치고,

후삼국을 통일한 기념으로 936년 전승 기념지인 황산벌에,

개태사를 세우고 석조로 삼존불을 조성한 것이 연산 개태사 삼존불이다.

이 석불 조성을 전후하여 많은 거석불들이 조성되기 시작한다.

그 대표적인 예가 대조사 석미륵보살입상이며 관촉사 석미륵보살입상이다.

<신증동국여지승람> 제18권 충청도 은진현 佛宇 조에,

“관촉사는 반야산에 있다. 여기에 있는 석미륵은 높이 54척이다.

세상에 전해오는 말에 고려 광종 때(949~ 975) 반야산 기슭에 큰 바위가 솟아올랐으므로 慧明스님이 이를 쪼아서 석불을 조성했다”고 전한다.

灌燭寺 彌勒大佛

牧隱 李穡(1328~ 1396)

한산의 동쪽으로 백여 리쯤 되는 곳에 馬邑之東百餘里

은진현이라 그 안에 관족사가 있다네. 市津縣中灌足寺

여기엔 크나큰 석상 미륵존이 있으니 有大石像彌勒尊

내 나간다, 나간다며 땅속에서 솟았다네. 我出我出湧從地

눈처럼 하얗게 우뚝이 큰 들을 임하니 巍然雪色臨大野

농부들은 벼를 베어 극진히 보시하네. 農夫刈稻充檀施

때로는 땀 흘려 군신을 놀라게 했다함은 時時流汗警君臣

구전만이 아니라 국사에도 실렸다오. 不獨口傳藏國史

……

<牧隱詩藁>, 卷之二十四

관촉사 대석상은 ‘대석상미륵존’이라고 분명히 말했다.

석주형의 우람한 형태미를 나타내고 있는데,

삼국시대 불상의 형태미보다 좀 더 대범하게 추상화시킨 특징이라 할 수 있다.

높은 2단의 고관을 쓴 얼굴은 턱이 넓은 비만형이지만 눈, 코 입이 시원하며 날카로워 존상의 기백이 넘치고 있다.

체구는 석주형으로 신체 굴곡글 극도로 나타내지 않아 추상적 힘을 느끼게 하며,

비교적 사실적으로 묘사된 손은 얼굴과 함께 큼직하게 보이는데,

시무외여원인의 변형으로 오른손에 잡고있는 용화꽃가지는 미륵존상의 수인임을 알려주고 있다.

2중 고관은 왕의 면류관처럼 생긴 특이한 관이어서 왕관으로 판단된다.

이런 관은 미래에 왕이 되거나 부처가 된 미륵존상이 쓸 수 있는 관이다.

미래에 佛이 되거나 미래에 王이 되는 것은 동일하다고 여겨 혁명으로 새로운 시대의 왕이 되고자 하는 사람들이 상징적으로 미륵존상을 숭앙하였으므로 왕관을 쓰도록 한 것으로 이해된다.

이와함께 미륵존상은 손에 용화가지를 잡거나 용화꽃봉오리를 들고있는 수인이 인도에서부터 나타나고 있는데 이 상도 같은 수인을 짓고 있다.

새로운 佛의 세계인 미륵의 용화불국토가 새로이 열린다는 것은,

새로운 세상 새로운 나라를 만들고자 하는 사람들에게는 구원의 복음이 아닐 수 없었다.

그래서 국가 교체에는 거의 대부분 이러한 당래 미륵불 사상이 유행하였다.

그 대표적인 시기가 후삼국시대부터 고려 초기까지였다.

후고구려의 궁예는 자칭 미륵불이었고,

후백제의 견훤은 금산사, 미륵사를 중심으로 미륵의 법상종을 크게 중흥시켜 새로운 나라를 건국하고자 했으며, 왕건도 마찬가지였다.

궁예가 망하고 난 후에는 후백제가 금산사, 미륵사를 전북과 충남 일대 법상종의 미륵사상의 중심 성지로 삼았다.

거석불상은 장육불상 이상의 불상을 말하는데 5.6m 이상의 불상이다.

<觀佛三昧海經>에 석가불은 장육불이며,

미륵존상 등은 16장불이라 했는데, 16장 곧 160척(47.5~ 56m) 크기로 만든다는 것은 거의 불가능하므로 장륙불 이상인 크기의 불상은 상당수 미륵존상에 속한다고 보았던 것 같다.

띠라서 현재 5.6m 이상의 불상은 상당수 미륵존상으로 보아도 크게 틀리지 않을 것이다.

후삼국시대에는 유가유식 사상이 유행하고 법상종이 크게 번창하였다.

이런 배경에서 거석불 미륵존상이 각 곳에서 크게 조성되었을 것이다.

고려 문종 때(1046~1083) 조성된 35척의 만복사 동불도 이런 거불 조성의 붐을 타고 조성되었을 것이다.

은진미륵에 얽힌 다음과 같은 전설은 불상의 효용을 짐작케 한다.

"중국에 난이 있어 적병이 압록강에 이르렀을 때 이 불상이 갓을 쓴 중으로 변해 옷을 걷고 강을 건넜다.

적병은 강이 얕은 줄 알고 물속으로 뛰어들었다가 과반수가 빠져 죽었다. 분개한 중국의 장수가 칼로 삿갓을 치자 갓이 약간 부서졌는데 그 흔적이 지금껏 남아 있다."

은진미륵은 호국이념의 상징이며 아직은 기반이 덜 잡힌 고려 초기 왕실이 통치기반을 강화하기 위해 펼친 권위주의적 축조사업의 연장이지 않았을까.

이런 까닭에 애당초 부처님의 자비를 표상하는 온화한 부드러움과 포용보다는 우선 압도적인 규모가 필요했던 것은 아닐까.

고려시대 전반 충청도 지역 대조사 석조보살입상,

개태사 석조삼존불입상 같이 거대한 불상을 만드는 것이 유행한다.

오층석답과 배례석

■ 오층석탑은 기단부는 비교적 넓다.

이중기단에 5층을 올렸다.

몸돌의 높이에 비해 지붕돌이 넓지 않은 편이어서 위로 올라갈수록 왜소해지는 느낌을 준다.

높이 4.5m 둘레 3.6m이다.

탑 옆에는 폭 0.4m, 길이 1.5m의 긴 댓돌이 있다.

그 위에 8엽의 연꽃 세 송이가 연가지에 달린 듯 조각되어 있다.

이것은 부처에게 제물을 바칠 때 쓰는 배례석이다.

미륵대원의 5층석탑과 비슷하다.

고려 때 지방마다 독특하게 정립되어 가는 탑으로서 토속적인 맛을 지니고 있다.

관촉사 석등(보물 제232호)

■ 석등(보물 제232호)은 높이 5.45m, 둘레 4m로 화엄사 각황전 석등 다음으로 크다.

지대석 위에 복련으로 기둥을 받쳤는데,

기둥 중간에 띠를 둘러 대마디 모양을 새기고 네 잎꽃 여덟 송이를 꽃은 듯이 조각했다.

네모난 판석을 받친 앙련 네 귀퉁이에 기둥을 세우면서 뚫린 곳을 화창으로 삼았다.

지붕돌에는 귀꽃이 솟아 고려 초기의 강한 힘을 보인다.

상륜은 바로 올리지 않고 2층 누각처럼 화사석을 형식적으로 하나 더 얹어 넘치는 힘을 강조했다.

이런 점은 고려시대 석등의 특징이다.

돌계단을 따라 오르면,

끝에는 양쪽 돌기둥에 몇 개의 장대석으로 위를 덮은 해탈문이 나타난다.

해탈문

왼쪽 기둥에 해탈문, 오른쪽에는 한글로 관촉사라 쓰여있다.

옛날 지금처럼 여러 전각이 들어서기 전에는 이 문을 통하여 바로 관음전으로 들어가,

미륵보살을 참배했을 것이다.

윤장대

절 마당에 윤장대, 그래서 윤장대 지붕에 기와를 올렸다.

3시 20분, 관촉사를 나왔다.

● 한옥마을

● 돈암서원 遯巖書院(사젹 제383호)

충청남도 논산시 연산면 임3길 26-14

www.donamseowon.com

2019년 제43차 유네스코 세계유산 위원회는 돈암서원을 포함한,

소수서원, 도산서원, 병산서원, 옥산서원, 도동서원, 남계서원, 필암서원, 무성서원 등 9곳을

세계유산에 등재하였다.

돈암서원 홍살문

산앙루 山仰樓

입덕문

돈암서원은 조선 인조 12년(1634)에 창건되었다.

沙溪 金長生(1548~ 1631)의 학문과 덕행을 추모하기 위해 세운 서원이다.

김장생 사후 그의 제자들과 유림들이 창건하였다.

현종 원년(1660)에 사액을 받았으며,

고종 8년(1871) 흥선 대원군이,

전국 650개 서원들에 훼절령을 내려 47개만 남겼을 때도 명맥을 유지하였다.

입덕문으로 들어가면,

정면에 양성당과 그 앞에 돈암서원 원정비가 있고,

바라보아 오른쪽에 동재 거경재, 왼쪽에 서재 정의재가 있다.

養性堂

돈암서원 이건비

東齋 居敬齋

西齋 精義齋

내삼문

內三門은 사당 崇禮祀에 제향을 지낼 때 출입히는 문이다.

내삼문 꽃담

地負海涵

"땅이 온갖 것을 등에 지고 바다가 모든 물을 받아주듯" 포용하라.

瑞日和風

"좋은 날씨, 상서로운 구름, 부드러운 바람과 단비" 곧,

다른 사람을 편안하게 해 주고, 웃는 얼굴로 대하라

장판각

보호수 향나무

정회당 精會堂

현판 낙관에, "義城 金禮山 八歲 의성 김씨 예산이 8세 때 썼다"

凝道堂(보물 제1569호)

전사청

정회당, 관리사무소와 문화해설사의 공간

4시 25분, 돈암서원 출발,

금강휴게소, 5시 20분.

경상식당

도리뱅뱅이

'문화유산 > 문화유산 답사자료' 카테고리의 다른 글

| 2019년 유네스코 세계문화유산 등재, "한국의 서원" 탐방 1/ 도산서원 - 2021년 1월 24일 (0) | 2021.01.28 |

|---|---|

| 안동 나들이 1/ 봉정사, 태장재사, 함벽당 - 2021년 1월 24일 (0) | 2021.01.26 |

| 2018년 유네스코 세계문화유산 등재, "한국의 산사" 탐방 2/ 선암사- 2020년 3월 13일 (0) | 2020.03.15 |

| 2018년 유네스고 세계문화유산 등재, 한국의 산사 탐방 1- 부석사 (0) | 2019.11.06 |

| 병산서원과 하회마을 (0) | 2019.07.01 |