매화 梅花

■ 겨울에도 푸르름을 잃지 않는 소나무[松] · 대나무[竹] · 매화꽃[梅花]을 歲寒三友라 하며,

매화 · 난초 · 국화 · 대나무를 四君子라 한다.

매화는 세한삼우에도, 사군자에도 포함되어 있다.

엄동설한 추위 속에서도 오히려 맑은 향기를 주위에 퍼뜨린다. 매화의 그런 모습에서 외부의 억압에도 굴하지 않고,

불의와 부정에 물들지 않으려는 선비의 기질을 닮았다고 생각했다.

그리하여 이 세한삼우는 예로부터 선비의 상징물로 여겨 시인 墨客들은 작품 소재로 삼아왔다.

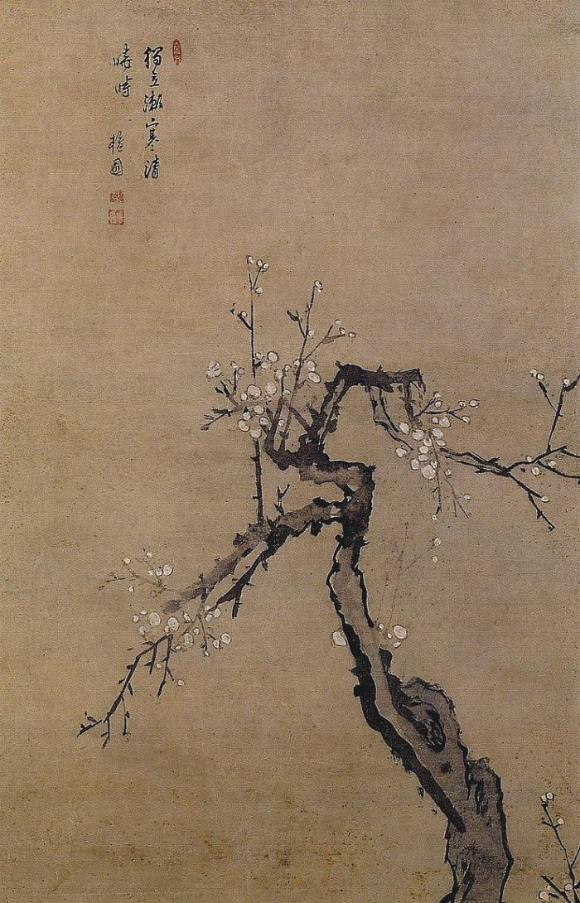

<백매>, 단원 김홍도(1745~ ?)

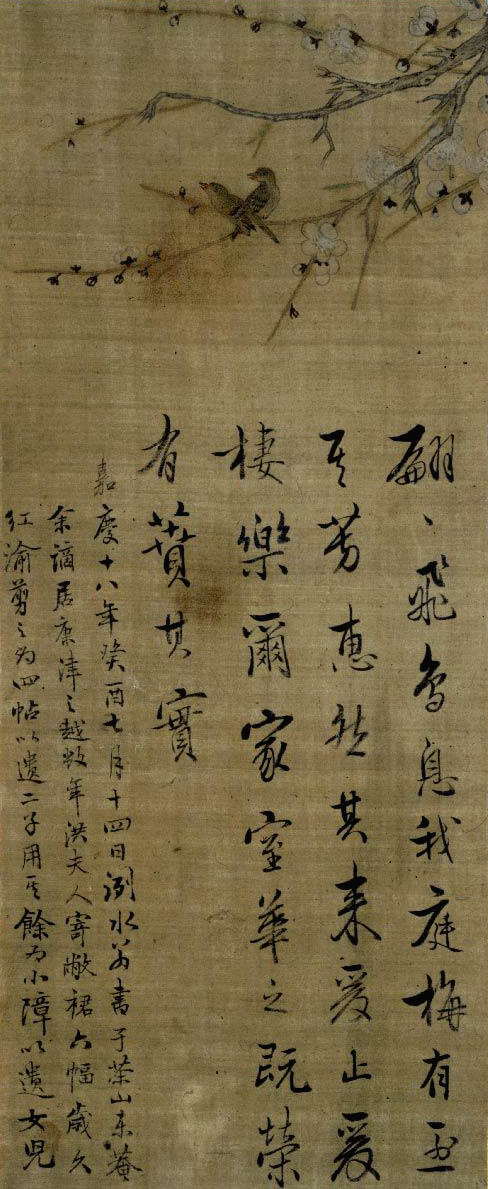

<梅鳥圖>, 다산 정약용(1762~ 1836)

■ '梅'의 고자는 '某'다. 달 감(甘)자 밑에 나무 목자를 썼다. 매실의 맛이 쓰고 달기 때문이다.

1. 매화는 봄소식을 가장 먼저 전해주는 꽃이다.

墻角數枝梅 담장 모퉁이에 핀 몇 가지 매화꽃

凌寒獨自開 추위를 무릅쓰고 홀로 피었구나.

遙知不是雪 아득하나 그것이 눈이 아님을 알겠으니

爲有暗香來 그윽한 매화 향기 불어오기 때문이어라.

<梅花>, 王安石(1021~ 1086)

매화나무는 잎이 나기 전에 먼저 꽃을 피운다.

추위가 한창인 중국 북방에서 유일하게 온실 보온 없이 꽃이 핀다.

새해에 가장 먼저 꽃이 피므로 꽃이 필 무렵에 음력으로 새해가 시작된다.

그런 탓으로 삶의 의욕과 희망을 찾아주는 꽃을 표상하게 되었다.

매화 피었다기에 산중에 들어가니,

봄눈 깊었는데, 만학이 한 빛이라.

어디서 꽃다운 향내는 골골에서 나나니.

(지은이를 알지 못하는 시조)

折梅逢驛使 매화나무 가지를 꺾다가 역부를 만나

奇與嶺頭人 몇 가지를 묶어서 멀리 계신 그대에게 보냅니다.

江南無所有 강남에 살며 가진 것이 없어

聊贈一枝春 겨우 봄꽃 하나를 보내드리오.

<江南一枝春>, 陸凱(198∼269)

<荊州記>에 나오는 일화로,

오나라의 陸凱가 친구인 范曄에게,

봄이 되어 갓 피어난 매화꽃 가지 하나를 인편을 통해 선물을 보내며 우정을 나눈 이야기다.

君自故鄕來 그대 고향에서 왔다니

應知故鄕事 고향 산천 고향 소식 어제 본 듯 알겠네

來日綺窓前 그대 떠나던 날 그대 집 비단 창 앞에

寒梅着花未 찬 매화 이제금 피었던가

<雜詠>, 王維(699~762)

또 겨울의 매화나무를 죽은 용의 형상으로 생각하여 늙은 몸에서 정력이 되살아나는 회춘을 상징한다.

집 안에 매화를 가꾸는 것으로 춘정을 북돋운다 생각했으며,

그 열매로 담근 술은 강장 효과가 있다고 한다.

2. 선비들의 매화에 대한 애착

■ 송나라 사람 和靖 林逋는 매화와 함께 평생을 혼자 살았다.

그는 "梅는 내 처요, 학은 내 아들[梅妻鶴子]"이라 했다.

黃州 西湖의 孤山에 그가 숨어 살았던 유적이 있다.

늙은 매화 등걸이 에워싸고 있는 그의 묘 바로 아래쪽에는 아들인 학의 묘가 지금까지 남아 있다 한다.

衆芳搖落獨暄姸 온갖 꽃들이 시들어 떨어져도 홀로 아름답게 남아,

占盡風情向小園 작은 정원의 정취를 독차지하고 있네.

疏影橫斜水淸淺 성긴 매화나무 그림자는 비스듬히 맑은 물 위에 드러나고,

暗香浮動月黃昏 그윽한 매화 향기는 몽롱한 달빛 속에 감도네.

霜禽欲下先偸眼 서리가 내릴 때 날아온 새가 먼저 앉으려고 살그머니 훔쳐보다가,

粉蝶如知合斷魂 흰나비가 혼이 빠져 앉아 있는 줄로 알겠구나.

幸有微吟可相狎 다행히 나는 작은 소리로도 함께 노래를 부를 수 있으니,

不須檀板共金尊 단판위에 앉아서 금잔을 나누지 않겠는가.

和靖 林逋, <山園小梅>

歐陽修(1007~1072)는 이 시의 세 번째 구절과 네 번째 구절을 보고 절찬을 하며 다음과 같이 평가했다.]

“일찍이 매화를 노래한 시는 많지만, 이 구절보다 뛰어난 것은 없다.”

또 위의 시에서 “暗香浮動月黃昏”이라는 구절은 매화와 달을 한 쌍으로 하여 함께 즐길 때 운치가 가장 좋다는 의미에서 매화 향기를 暗香이라 하였다.

■ 퇴계 이황(1501-1570)은 평생 매화를 가까이 두고 살았다.

퇴계는 매화를 제재로 지은 시가 100편이 넘는다.

그는 매화꽃을 "梅兄"이라 부르며 인격체로 바라보았다.

松菊桃園與竹三 도연명의 정원에는 소나무 국화 대나무뿐

梅兄胡奈不同參 매형은 어찌하여 여기에 들지 못했나.

我今倂作風霜契 내 이제 매형까지 아울러 풍상계를 만드니,

苦節淸芬儘飽諳 절개와 맑은 향기 흠뻑 알겠네.

퇴계 이황 <절우사>,

그가 이처럼 매화를 아낀 것은 그가 마음으로 사랑한 기녀 두향 때문이라고 한다.

퇴계는 임종에 이르러,

유언으로 “저 매화에 물 좀 줘라”라 하였다고 한다.

매화에 대한 퇴계의 이런 애착을 이어받아, 현대의 우리는 천 원권 돈에 이황의 초상화와 매화를 그려 넣었다.

천 원권에 매화 그림과 퇴계 이황의 초상화

매화는 달과 어울릴 때 가장 멋있다고 생각했다.

步屧中庭月趁人 나막신 신고 뜰을 거니니 달이 사람을 따라오고

梅邊行繞幾回巡 매화 곁을 거닐며 돈 것이 몇 번이던가

夜深坐久渾忘起 밤 깊도록 앉아 있어 돌아갈 일 잊고 있는데

香滿衣布影滿身 향기는 옷에 가득, 그림자는 몸에 가득

퇴계 이황, <陶山月夜詠梅 1>

퇴계 이황은 매화를 바라보며 마침내 物我一體, 忘我의 경지에 들었다.

마주한 둘의 마음이 함께 맑으니,

내가 매화인지 매화가 나인지 모르겠네.

서로가 말없이 바라보고만 있으니,

밝은 달이 홀로 우리 곁을 떠도네.

퇴계 이황, <梅花詞>

제2

어리고 성긴 매화 너를 믿지 않았더니,

눈 기약 능히 지켜 두세 송이 피었구나.

촉(燭) 잡고 가까이 사랑할 제 암향(暗香)조차 부동(浮動)터라.

제3

빙자옥질(氷姿玉質)이여 눈 속에 네로구나.

가만히 향기 놓아 황혼월(黃昏月)을 기약하니

아마도 아치 고절(雅致高節)은 너뿐인가 하노라.

안민영(조선 고종 때), <매화사>

남명매

3. 매화는 사군자의 첫 번째로 고결한 선비정신을 상징한다.

■ 그래서 성삼문은 자신의 호를 梅竹軒이라 했다.

단종에 대한 연군의 뜻을 눈 속에 피는 매화로 표상하고, 대나무가 상징하는 절개를 더하여 충신의 의지를 나타냈다.

■ 김시습의 호는 梅月堂으로 역시 “梅”자가 들어간다.

花時高格秀郡芳 꽃 필 때 품격은 뭇 꽃 중에 빼어나고

結子調和鼎味香 열매(매실)는 간 맞춰 음식 맛 향기롭네.

直到始終存大節 한결같이 시종 큰 절개를 보존하니

衆芳那敢竅其傍 다른 방초가 어이 짝하랴.

<探梅> 梅月堂 金時習(1435~ 1493)

桐千年老恒藏曲 오동나무는 천년이 지나도 제 곡조를 머금고 있고

梅一生寒不賣香 매화는 일생동안 추운데 살아도 향기를 팔지 않는다.

月到千虧餘本質 달은 천 번을 이지러져도 그대로이고,

柳經百別又新枝 버들가지는 백 번을 꺾여도 새 가지가 돋는다.

<梅不賣香>, 象村 申欽(1566~ 1628), <野言>에서不賣香

■ 尹奉吉(1908~ 1932) 의사의 호는 梅軒이다.

그는 오로지 국가와 민족을 위해 목숨까지 버린 시람이었다.

■ 나라가 망해가는 암담한 시기, 그 애상에 잠긴 마음을 지사를 찾는 심정으로 노래한다.

백설이 자자진 골에 구름이 머흐레라.

반가운 매화는 어느 곳에 피었는고

석양에 홀로 서서 갈 곳 몰라 하노라.

牧隱 李穡(1328~1396)

……

지금 눈 내리고

매화 향기 올로 아득하니

내 여기 가난한 노래의 시를 뿌려라.……

이육사(1904~ 1944), <광야>, 제4연.

■ 불교에서는 매화가 그리 자주 나타나지 않는다.

유교적인 교양이 풍부한 일연스님(1206~1289)은 신라에 불교가 전래된 것을 눈 속에 매화가 핀 것으로 표현했다.

雪擁金橋凍不開 金橋에 눈이 쌓여 얼고 풀리지 않으니,

鷄林春色未全廻 鷄林의 봄빛 아직도 온전하게 돌아오지 않았네.

可怜靑帝多才思 예쁘다, 봄의 신은 재주도 많아서,

先著毛郞家裏梅 먼저 모량의 집 매화나무에 꽃이 피게 했네.

일연스님(1206~ 1289), <삼국유사 제3권 阿道基羅>

■ 송나라 때의 어느 비구니 스님은 끊임없는 정진과 고행으로 마음을 단련했으나 도를 이룰 수 없었다.

그러던 어느날 문득 깨달은 바 있어 그 환희를 한편의 매화시로 남겼다.

終日尋春不見春 종일토록 봄을 찾아 헤매었으나 볼 수 없었네

芒靴踏破嶺頭雲 짚신 발로 산정에 올라 구름까지 찾아보았지.

歸來偶把梅花臭 돌아오니 언뜻 코끝을 스치는 매화 향기

春在枝上己十分 봄은 어느새 찾아와 가지에 앉아 있었네.

통도사 자장매

4. 매화꽃은 고고한 지사적 이미지만 아니라 여성적 이미지도 있다.

■ 몸종이나 기생 이름에 "梅"자가 들어가는 경우가 흔하다. 성적 의미가 내포되어 있기 때문이다.

香魂玉骨先春姸 향기로운 혼 옥 같은 기골 봄에 앞서 곱고

獨占孤山煙雨邊 홀로 외로운 산의 비 오는 곳을 차지했구나.

疏影暗香雖不動 성긴 그림자 은은한 향 움직이지 않아도

淸姝風韻正依然 맑은 숙녀의 풍모와 운치가 정말 의연하여라.

<畵梅花>, 金時習

■ 중국의 매화 기록으로는 <詩經>에서 처음 찾아볼 수 있다. 소남(召南)편에 매실 따는 노래[摽有梅]가 나온다.

결혼 적령기의 아가씨가 혼기를 놓칠까 아쉬워하는 노래이다.

이 시에서도 매화는 아름다운 여인으로 비유되고 있다.

摽有梅 매실을 따고 나니,

其實七兮 일곱 개가 남았네.

求我庶士 나를 찾아올 님,

迨其吉兮 좋은 날에 오소서.

摽有梅 其實三兮 매실은 떨어져, 이제 세 개가 남았구나!

求我庶士 迨其今兮 나를 데려갈 선비는, 오늘이라도 오시기를!

摽有梅 頃筐塈之 매실은 다 떨어져, 광주리에 담겨져 있네.

求我庶士 迨其謂之 나를 데려갈 선비는, 부디 언약만이라도 해주오.

<摽有梅 매실따기, 詩經>

나이가 찬 처녀가 혼기를 놓치지 않을까 하여 걱정하여 서두르는 심정을 노래한 시이다.

어떤 학자는 처자는 ‘매화나무 열매를 던지면서 총각들을 유혹하는 처녀들의 노래’라고도 한다.

■ 언제부터인가 기생들의 이름에 “梅”자 들어가는 일이 많아졌다.

정절을 강조하여 자신의 값어치를 높이기 위함이었을 것이다.

부안 기생 李香今(1573~1610)은 기생이 된 후 스스로 雅號를 梅窓이라 하였다.

매화 옛 등걸에 봄철이 돌아오니

옛 피던 가지에 피엄직도 하다마는

춘설이 亂紛紛하니 필 동 말 동 하여라

<매화가>, 조선시대 12가사의 하나로 평양 기생 매화이다. <청구영언>에 있다.

보다 젊고 예쁜 기생 “春雪”에게 사랑하는 사람을 빼앗기고 탄식한 노래이다.

'봄이 오니 늙은 이 몸에 정든 임이 찾아올 것도 같은데, 내 늙어 머리는 희어지고,

새로 나타난 젊은 기생들이 많으니 임이 올지 안올지 알 수가 없구나.'라는 내용이다.

<춘향전>에서 은퇴한 기녀인 춘향의 어머니는 月梅이다.

■ 梅竹簪은 귀족 여성들은 비녀다. 절개의 상징인 매화와 댓잎[竹葉]을 비녀에 새긴 것이다.

옛 여인들은 이 매화잠을 머리에 꽂아 일부종사의 미덕을 다짐해 왔다.

또한 명절에 부녀자들이 머리를 매화로 장식[梅花粧]하는 것도 그런 까닭일 것이다.

■ 성병 중에 매독이 있다.

5. 절개, 지조니 하는 매화의 전통적인 관념은 현대에는 전혀 다른 모습으로 나타난다.

옛 사람들이 알면 크게 꾸짖을 일이지만 분명 매화는 이런 모습으로도 존재한다.

내 첫 가시내의 그 작은/ 젖꼭지 같은// 입술만 깨물던 그 하얀/ 덧니 같은// 그 비릿한/ 살내음 같은

<매화>, 卜孝根(1962~ )

눈을 감고

“첫사랑” 하고 입으로 부르기만 해도

연분홍 꽃물이 번져납니다.

봄 햇살 고운 호숫가

홍매화 꽃잎이

물 위에 동동 뜨고

꽃잎 배 되면

홍안(紅顔)의 그님과 마주 앉아서

어느새 노를 젓고 있답니다.

許英美, <첫사랑>

6. 매화의 열매인 매실은 귀한 약재로 쓰인다.

■ <神農本草經>이나 명나라 사람 李時珍이 쓴 <本草綱目>에도 매실의 약효에 대해 자세하게 기술해 놓았다.

“덜 익은 매실의 딱딱한 씨를 빼고 불에 그을린 것을 烏梅라 하고, 소금에 절인 것을 白梅라 하는데 설사, 해열, 기침, 가래, 구토에 쓴다”고 했다.

■ 醫聖 許浚은 <東醫寶鑑>에서,

“오매는 염증을 치료하고 토하는 것을 멈추게 하며 갈증과 이질, 열을 내려 주고 곽란, 소갈증을 다스린다“고 했다.

매화가 핀다

내 첫사랑이 그러했지

온밤내 누군가

내 몸 가득 바늘을 박아넣고

문신을 뜨는 듯

꽃문신을 뜨는 듯

아직은

눈바람 속

여린 실핏줄마다

피멍울이 맺히던 것을

하염없는

열꽃만 피던 것을…

십수삼 년 곰삭은 그리움 앞세우고

첫사랑이듯

첫사랑이듯 오늘은

매화가 핀다

詩 복효근

홍매화

박영호

화엄사로

봄나들이 다녀온 아내의

옷깃에 묻어온

매화 향기가

방안 가득 퍼지며

저녁 선잠을 깨운다

뜰에 활짝 핀

매화 향기가 너무 진해

부처님도 보지 않고

홍매화 그늘에서만

맴돌다 왔다 한다

아직도 향기에 취한 듯

아내는 이내

단잠에 빠진다

방안에 퍼지는

향기의 미세한 결 속에

싱그런 지리산

바람 소리가 난다

매실이나 살구 복숭아 같은 과실의 미숙과는 강한 독성을 갖고 있다. 덜 익은 살구, 복숭아를 먹으면 설사가 나고 배앓이를 하는 것도 이 독성 때문이다. 매실의 독성은 시토스테롤(Sitosterol), 레아놀 산(Oreanolic acid) 등이 주성분이다. 그러나 독성도 완전히 익으면 당분으로 바뀌어 향기로운 과일이 된다. 매실은 술을 담가 마시거나 잼, 시럽, 주스 등으로 가공해 먹기도 한다. 미숙과를 간장이나 된장에 절이면 장아찌가 되고, 독에 저장하여 식초를 낸 것을 梅漿이라 하여 조미료로 썼다.

■ 경남 산청군 단성면 운리 지리산 아래 현존하는 우리 나라 최고(最古) 최대수(最大樹)인 정당매(政堂梅)라는 늙은 매화나무 한 그루가 서 있다. 이 곳은 유명한 단속사(斷俗寺)지 삼층석탑이 남아 있어서 탑동으로 불리는 조용한 마을이다.

단속사는 원래 이름이 금계서(錦溪寺)로 신라 효성왕(737~741년) 대의 공신 신충(信忠)이 763년에 세운 절이다. 그 후 경덕왕(742~764년) 대의 직장 이순(直長 李純)이 748년에 중창하였다. 그리고 신라 말 신행선사(神行禪師)가 본격적인 대가람으로 중흥시켰다.

정당매는 고려말 姜淮伯이 심었다고 전한다. 강회백(1357~ 1402) 은 호를 통정(通亭)이라 했으며 본관은 진주이다.

고려 우왕 때 문과에 급제하였고, 공양왕 때는 세자의 스승이 되었으며, 대사헌에 올랐다.

조선을 건국한 이성계, 정도전 등에 반대했다가 진양으로 귀양가기도 했다. 강회백은 처음 금계사에서 공부하다가 개성으로 가게 되었는데, 그 때 친지들에게 자신이 애배(愛培)해 오던 매화나무의 관리를 부탁하고 떠났다.

후에 종2품 벼슬인 政堂文學을 역임한 뒤 낙향하여 매화나무에 정당매라는 이름을 부여했다. 손수 심은 정당매에 읊은 《통정집通亭集》에 기록된 다음의 시는 읽는 사람으로 하여금 커다란 감동과 감회를 느끼게 한다.

斷俗寺手種梅 단속사에서 손수 심은 매화를 보며

偶然還訪石山來 우연히 옛 고향을 다시 찾아 돌아오니,

滿院淸香一樹梅 한 그루 매화 향기 사원에 가득하네.

物性也能至舊主 무심한 나무지만 옛 주인을 알아보고,

慇懃更向雪中開 은근히 나를 향해 눈 속에서 반기네.

一氣循環往復來 계절이 바뀌어 겨울이 가니,

天心可見臘前梅 천심을 매화에게서 볼 수 있네.

自將鼎調羹實 다만 솥을 가지고 매화 열매 조리할 것인데,

向山中落又開 부질없이 산 속을 향해 지었다 또 피네.

강회백 당시의 정당매는 100년 쯤 지나자 시름시름 죽어갔는데 그의 증손 姜用休가 곁에 어린 나무를 심고 그 뿌리를 정당매에 접붙여 살려냈다고 한다. 현재 지름 30~40㎝의 큰 줄기 세 개가 같은 그루터기에서 솟아올라 있으나 위쪽은 모두 죽은 것으로 보인다. 그루터기에서 어린 가지가 여럿 돌려나 있고, 매년 봄철이면 횐 꽃이 화사하게 핀다. 아래쪽 줄기의 둘레는 2m 정도나 된다.

증손(曾孫)되는 강윤범(姜允範)이 문종때 경상감사(慶尙監使)로 부임 했을 때 그의 증조부가 심어 놓은 정당매를 찾아와 지은 시는 다음과 같이 전해지고 있다.

觀梅追慕那時栽 매화를 보고 심은 때를 헤아려 추모하니,

獨守春光任自開 홀로 봄빛을 받아 스스로 피어났네.

風雨多年無恙否 오랜 세월 비바람 속에 평안이 있어,

漢陽千里有人來 한양 천리 먼 길을 너를 보러 왔노라.

또 후손 강대곤(姜大崑)의 시가 있다.

聞香千里古山來, 문향천리고산래,

萬疊頭流一樹梅. 만첩두류일수매.

如答雲乃追慕意, 여답운내추모의,

滿天風雪爛然開. 만천풍설난연개.

향기 찾아 천리 길 옛 고향에 찾아오니,

첩첩한 두류산엔 한 그루 매화가 있네,

구름도 추모의 뜻 표하듯이 흐르는데,

하늘 가득한 눈바람 속에서도 아름답게 피었구려.

또 南冥 趙植선생은 단속사의 정당매를 보고 이렇게 읊었다.

낡은 절의 중 야위었고,

산도 전 같지 않네.

전왕(前王)이 이로부터 다시는 찾지 않으니,

신(化工)도 매화 가꾸는 일을 잊어버렸나.

어제도 꽃이더니,

오늘 또 다시 피었네.

■ 또 60대의 조식선생이 20대의 사명대사에게 주었다는 시가 있다.

贈山人惟政

花落槽淵石 꽃은 조연의 돌에 떨어지고,

春深古寺臺 옛 단속사 축대엔 봄이 깊었구나.

別時勤記取 이별하던 때 잘 기억해 두게나,

靑子政堂梅 정당매의 푸른 열매를.

'문화유산 > 문화유산 답사자료' 카테고리의 다른 글

| 옥산서원 · 독락당 편액 구경 (0) | 2023.01.23 |

|---|---|

| 천곡리 이팝나무 · 신천리 이팝나무- 2022년 5월 6일 (0) | 2022.05.06 |

| 신전리 이팝나무- 2021년 5월 7일 (0) | 2021.05.07 |

| 용문사/ 백운대 마애불 입상- 2021년 3월 21일 (0) | 2021.03.23 |

| 진평왕 릉- 2021년 3월 21일 (0) | 2021.03.23 |