서출지 백일홍 · 동궁과 월지 연꽃단지- 2024년 7월 25일

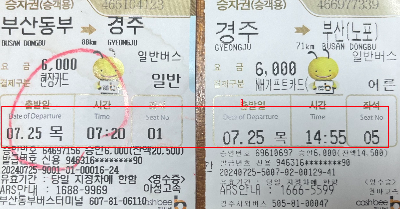

부산 노포동 터미널 7시 20분 출발 버스를 타서,

경주시외버스 터미널 8시 15분 도착,

길 건너 시외버스 터미널 · 고속버스 터미널 정류장에서 통일전 가는 11번 버스를 기다리며,

정류장 뒤로 형산강이 흐르고, 그 뒤로 우뚝한 선도산

버스는 8시 50분에 왔고,

9시 10분에 통일전 정류장에 왔다.

● 서출지

■ 배롱나무라는 이름은 백일동안 붉은 꽃을 피운다는 뜻의 백일홍나무에서 음이 변한 것이다.

연음현상으로 인해 “백일홍> 배기롱> 배이롱> 배롱“으로 배롱나무가 되었다.

최근 원예학회에서,

배롱나무를 백일홍,

草花 백일홍을 백일초로 정리하였다.

풀꽃 백일홍은 백일초로

■ 사젹 서출지

면적 7000㎡, 못 둘레 약 200m,

■ 사금갑 射琴匣

신라 제21대 비처왕(417~ 499 재위 )- 炤智王이라고도 한다- 즉위한 10년 무진(488)에 天泉亭에 거동했다.

이때 까마귀와 쥐가 와서 울더니 쥐가 사람의 말로, ”이 까마귀가 가는 곳을 찾아 보사오“ 한다

왕은 騎士에게 명하여 까마귀를 따르게 했다.

남쪽 피촌(지금의 양피사촌이니 남산 동쪽 기슭에 있다)에 이르러 보니 돼지 두 마리가 싸우고 있다.

이것을 한참 쳐다보고 있다가 문득 까마귀가 날아간 곳을 잊어버리고 길에서 서성거리고 있었다.

이때 한 늙은이가 못 속에서 나와 글을 올렸는데,

그 글 겉봉에는 ”이 글을 떼어 보면 두 사람이 죽을 것이요, 떼어 보지 않으면 한 사람이 죽을 것입니다“ 했다.

기사가 돌아와 비처왕에게 바치니 왕은 말한다.

”두 사람을 죽게 하느니보다 차라리 떼어 보지 않아 한 사람만 죽게 하는 것이 낫겠다.

“ 이때 日官이 아뢰었다. ”두 사람이라 한 것은 서민을 말한 것이요, 한 사람이란 바로 왕을 말한 것입니다.“

왕은 그 말을 옳게 여겨 글을 떼어 보니 ”금갑을 쏘라[射琴匣]“고 했을 뿐이다.

왕은 곧 궁중으로 돌아가 거문고 匣을 쏘았다.

그 거문고 갑 속에는 내전에서 분향수도하고 있던 중이 궁주와 은밀히 간통하고 있었다.

이때 두 사람을 사형에 처했다.

이런 일이 있은 뒤로 그 나라 풍속에 해마다 정월 上亥 · 上子 · 上午日에는 모든 일을 조심하여 하고,

감히 움직이지 않았다.

그리고 16일을 烏忌日이라 하여 찰밥을 지어 제사지냈으니 이런 일은 지금까지도 계속 행해지고 있다.

俚言에 이것을 怛忉라고 한다. 슬퍼하고 조심하며 모든 일을 금하고 꺼린다는 뜻이다.

또 노인이 나온 못을 이름하여 書出池f라 하였다.

<삼국유사> 제1권, 기이 제1 射琴匣

■ 이로부터 우리나라 풍속에 정월 상순 돼지 · 쥐 · 까마귀 날에는 모든 일을 조심하여 감히 움직이지 않았고,

15일(삼국유사에는 16일)을 오기일이라 하여 찰밥으로 제사를 지냈다.

이때 오곡밥을 조금씩 담 위에 얹어 놓는데 이러한 풍속은 까막까치를 위함이었다.

■ 이 전설은 분향 수도하던 승려에 관한 이야기이다.

소지왕은 417년부터 499년까지 왕위에 있었다. 신라에 불교가 공인된 것은 제23대 법흥왕 15년(528)이다.

불교 공인 이전 민간신앙과 새로운 종교인 불교의 갈등을 보여주는 것이다.

■ 소지왕 10년 (488) 왕은 대궐은 명활산성에서 반월성으로 옮겼다.

고구려가 장수왕 15년(427)에 도읍을 평양으로 옮겼는데,

그것은 대륙으로 겨누던 화살을 남쪽으로 겨누는 격이 되는 것이다.

장수왕은 드디어 475년 백제 서울(지금 서울)을 침공하여 백제 제20대 개로왕을 죽였다.

신라 자비왕은 나라를 다스리기에는 불편하나 험준한 명활산성으로 궁성을 옮기고 고구려 침공에 대비하지 않을 수 없었다.

이때에 이르러 함께 위협받는 신라와 백제는 손을 잡게 되었다.

이후에는 백제 왕실과 신라가 혼인할 정도였으니, 소지왕은 나라를 다스리기 불편한 명활산성에서 대궐을 다시 반월성으로 옮기게 된 것이다.

약 15년간 비워두었던 대궐을 반년동안 수리 정비하여 소지왕 10년 서기 488년 정월 초 반월성으로 이사하였던 것이다.

그리고 정월 보름날 하늘샘[ 天泉亭]으로 행차아였으니 나라의 태평을 비는 기도 행차였던 것으로 짐작된다.

소지왕 10년은 신라에 불교가 공인된 법흥왕 15년(528)부터 40년 전에 해당된다.

불교가 없는 나라에서 어떻게 중이 왕비와 간통할 정도로 가까워졌을까?

고구려와 백제에 불교가 들어왔을 때는 아무 저항없이 받아즐여져 절을 짓고 부처를 모시고 불법을 폈다.

그러나 신라에서는 눌지왕 때 묵호자가 불교를 전하러 왔으나 펴지 못했다.

소지왕 때 아도 스님이 불교를 펴러 했으나 역시 실패했다.

화백 회의에서 반대했기 때문이다.

윤경렬, <겨레의 땅 부처님 땅>, 불지사, 1993, 77~8쪽.

■ 윤경렬은, 서출지는 현재 서출지로 알려져 있는 이 못이 아니고,

이곳에서 조금 남쪽에 있는 양기못- 옛 기록에는 讓避堤-이라 하였다.

윤경렬, <겨레의 땅 부처님 땅>, 불지사, 1993, 95쪽.

■ 이요당 二樂堂

조선 헌종 5년(1664) 任勣(1612~ 1672)이 지은 건물이다.

당초에는 3칸 규모였으나 다섯 차례의 중수를 거쳐,

현재는 정면 4칸, 측면 2칸의 팔작지붕 'ㄱ자' 모양의 구조를 갖추었다.

임적은 가뭄이 심했을 때 땅 밑의 물줄기를 찾아내어 이웃 마을까지 물이 부족하지 않게 하였으며,

평소 가난한 사람들을 많이 도와 덕망이 높았다.

이요당은 樂山樂水의 뜻을 취해 편액하였으며,

남쪽 양기못 옆에는 임적의 아우인 임극이 지은 산수당이 있다.

● 무량사

무량사 부용

● 산수당 능소화

산수당 백일홍

● 양기못

● 보물 남산리 삼층석탑

통일전정류장으로 돌아왔다., 10시 10분.

꽃을 등지고 길 가에 앉아 버스를 기다린다.

10번 버스는 10시 35분에 왔고,

10시 45분에 월성동 행정복지센터 정류장에 왔다.

● 동궁과 월지 연꽃단지 연꽃과 부용화

'자료실 > 일기' 카테고리의 다른 글

| 삼락 생태공원, 발길 따라- 2024년 7월 20일 (0) | 2024.07.27 |

|---|---|

| 동부지구 사적지 · 계림 · 대릉원 · 황성공원 맥문동- 2024년 7월 25일 (0) | 2024.07.26 |

| 해운대 해수욕장 솔밭 수국- 2024년 7월 10일 (0) | 2024.07.10 |

| 월륜사 능소화 구경- 2024년 7월 6일 (0) | 2024.07.06 |

| 충렬사 능소화 구경- 2024년 6월 28일 (0) | 2024.06.29 |