오랜만에, 정말 오랜만에 경주 남산을 찾아- 2023년 9월 9일

-냉골에서 용장골로-

어제 8일은 白露다.

백로는 일년 24절기 중 열다섯 번째 절기이다.

백로는 흰 이슬이라는 뜻으로,

이때쯤이면 밤에 기온이 이슬점 아래로 내려가 풀이나 물체에 이슬이 맺히는 데서 유래한다.

그런데도 엄청 덥다.

산 위에서 부는 바람은 어디 갔나.

부산 동부터미널에서 7시 20분 출발 버스를 타서,

8시 20분 경주 시외버스터미널에 왔다.

시외버스 정류장에서 500번 버스를 타서,

9시 5분 출발

삼릉탐방지원센터, 9시 15분.

054- 78-4100 경주 국림공원, 보문

Ⅰ. 냉골(삼릉골)

초입에 왕릉 3기가 있어 삼릉골이라 하고, 상류에는 여름에도 서늘한 기운이 돌아 냉골이라고도 한다.

이 계곡은 금오봉(468m)에서 시작하여 북으로 흐르다가,

서쪽으로 굽어 약수골과의 분수령에서 흘러오는 작은 냉골과 삿갓골의 물을 합쳐 기린내로 흘러든다.

■ 사적 경주 남산 일원

남산은 경주 남쪽에 있으며 금오산 金鰲山이라고도 한다.

북쪽의 금오산(468m)과 남쪽의 고위봉(494m)의 두 봉우리를 잇는 산과 계곡 전체를 아울러 남산이라 한다.

총 63개의 계곡과 180여 개의 봉우리로 이루어져 있다.

동남산과 서남산으로 나뉘는데, 동남산은 능선이 가파르고 짧은 반면,

서남산은 완만하고 골짜기가 긴 편이어서 대부분의 유적들이 동남산에 집중되어 있다.

경주 남산은 야외 박물관이라 불릴 만큼 신라의 숨결이 살아 숨쉬는 곳으로 신라 건국 설화에 보이는,

나정 蘿井, 산라 왕조의 종말을 상징하는 포석정 포석정 鮑石亭이 이곳에 있고,

7세기를 전후한 시기부터 제작된 석조 불상들이 군데군데 있다.

미륵곡 석불좌상, 배동 석불입상, 칠불암 마애불상군 등 불교 유적이 집중되어 있는 남산은 신라 사람들이 꿈꾸었던 불국정토 그 자체를 보여준다.

남산은 1968년에 ‘경주 국립공원 남산지구’로 지정되었고,

1985년 2월에 남산 전역이 사적으로 지정되었다.

또한 2000년에는 경주 역사유적지구에 포함되어 유네스코 세계유산에 등재되었다.

1. 사적 삼릉, 9시 20분.

■ 사적 삼릉

앞쪽의 것은 제54대 경명왕(917~924 재위)릉,

가운데는 경명왕의 아버지 제53대 신덕왕(913~917 재위 )릉,

안쪽은 제8대 아달라(154~184 재위)왕의 능으로 알려져 있다. 세 왕은 모두 성이 박씨다.

세 왕릉은 모두 원형 토분처럼 보인다.

그러나 신덕왕릉이라 전하는 가운데 능은 1953년과 1963년에 도굴당하여 내부를 조사한 결과 굴식돌방무덤이었다.

초기 왕릉은 주로 왕성 근처에 있는데 아달라왕의 능이 왜 이곳에 있는지는 의문이다.

또 <삼국사기>에 신덕왕은 “죽성에 장사지냈다”고 했으며, 경명왕은 “황복사 북쪽에 장사지냈다”고 하였다.

그러므로 이 세 기의 왕릉은 알려진 것과 다를 수도 있다.

● 신라는 992년 동안 56명의 왕이 다스렸다.

이중 제30대 문무왕,

제34대 효성왕,

제37대 선덕왕 등은 화장해 능이 없다.

또 신라가 망한 후 개경에 살다가 죽어 철원에 묻힌 제56대 경순왕을 제외하면,

52기의 능이 경주와 경주 주변에 있어야 한다.

그러나 지금까지 경주에서 왕릉으로 비정된 것은 38기다.

아직 능을 찾지 못한 왕이 16명이나 된다.

왕릉으로 비정된 38기 중에도 피장자가 확실한 능은 제29대 무열왕릉과 제42대 흥덕왕릉뿐이다.

그 밖의 36기 왕릉들은 구전이나 추정에 의한 것이므로 확실하지 않다.

● 피장자를 알지 못하는 무덤 중 왕릉급으로 추정되는 것을 ‘총’ 또는 ‘분’이라 한다.

또, 남산에는 왕릉 13기, 山城址 4개소, 寺址 147개소, 불상 118체, 탑 96기, 석등 22기,

연화대 19점 등 672점의 문화유적이 남아 있으며,

이들 문화유적은 보물 13점, 사적 13개소, 중요민속자료 1개소 등 44점이 지정되어 있고,

2000년 12월 세계유산에 등재되었다.

2. 냉골 석조여래좌상(머리없는 부처)

■ 높이 1.6m, 무릎 너비가 1.56m 되는 큰 좌불상이다.

1966년까지도 골짜기에 묻혀 있던 것을 발견하여 지금 장소로 옮겨 놓았다.

땅속에 묻혀있었던 까닭으로 마멸이 심하지 않고 옷주름도 뚜렷하게 남아 있다.

다만 머리가 없어지고 두 무릎이 파괴되어 손 모양을 알 수 없게 되어버렸다.

왼쪽 어깨에서 가사끈을 매듭지어 무릎 아래로 드리워진 두줄의 수실은 사실적으로 섬세하게 표현되었다.

아래옷을 동여맨 끈도 단정한 매듭으로 매어져 있다.

우리나라 고유의 장식인 매듭은 신라 때부터 전해 왔다는 것을 이 가사끈은 말해주고 있다.

이 불상은 용장사 삼륜대좌불처럼 가사끈이 있기 때문에 스님상이라는 견해도 있다.

당시 스님들의 복장이 이런 모습이었을 것이다.

여래상을 만들어 스님의 옷을 입혔다고 보는 것이 타당할 것이다.

편안히 앉은 자세에 위풍당당 모습으로 보아 신라 전성기인 8세기 무렵에 만들었을 것으로 추정할 수 있다.

3. 냉골 마애 관음보살상

■ 기둥처럼 높고 낮게 솟아 있는 바위들 중 하나에 관음보살상을 새겼다.

높이는 1.54m, 양 팔꿈치 너비가 0.45m로 우리나라 소년 소녀들의 키에 해당된다.

살결이 풍만한 얼굴에는 화사한 미소를 머금었으며, 입술에 연지를 바른 것처럼 빨개 더욱 아름답게 보인다.

목걸이와 팔찌 등 여러 장신구들로 화려하게 몸을 꾸몄다.

왼손은 아래로 드리운 채 정병을 들었고, 오른손은 가슴께로 들어 설법인을 하고있다.

군의를 동여맨 끈은 배 앞에서 나비 날개처럼 매듭을 짓고 그 자락이 아래로 드리워져 있다.

불상 뒤에는 길쭉한 바위가 비스듬히 높이 솟아있어 하늘과의 연결을 암시하고 있다.

사실적이며, 당당한 조각으로 보아 통일신라 때 만든 것으로 보인다.

4. 마애선각 석가 · 아미타삼존상

마애선각 석가삼존상

마애선각 아미타삼존상

이끼가 끼어 도무지 새겨진 상을 알아 볼 수 없다.

왼쪽은 마애선각아미타삼존상, 오른쪽은 마애선각석가삼존상이다

■ 마애선각 석가 · 아미타삼존상(경상북도 유형문화재)

다듬지 않은 자연 암반 위에 자유로운 필치로 그린 그림을 선각으로 새겼다.

조각이라기보다는 그림이라고 하는 편이 나을 것 같다.

동쪽 암면에는 석가삼존상을 그렸다.

본존 석가여래는 넓은 연꽃 위에 앉고, 문수, 보현 두 보살은 본존의 좌우에 서있다.

여래상은 편단우견으로 오른손은 설법인, 왼손은 선정인을 하고있다.

신광과 두광은 원으로 나타냈는데 단숨에 그은 듯한 곡선은 무척 시원스럽다.

왼쪽의 문수보살은 마멸이 심하여 모습을 잘 알 수 없으나 연꽃 위에 서서 오른손은 설법인, 왼손은 아래로 드리운 채

천의 자락을 잡고 있는 듯하다.

오른쪽 보현보살은 연꽃 위에 서서 손등을 밖으로 하여 손가락 끝을 아래로 드리우고 있다.

두 보살은 모두 세 개의 구슬을 꿴 목걸이를 걸고 팔과 손목에 팔찌를 끼었을 뿐 상의는 입지 않았다.

두 보살이 여래쪽으로 비스듬히 향하고 서 있어 전체 분위기는 아늑하게 통일되어 있다.

서쪽 바위의 아미타삼존은, 여래가 연꽃 위에 서고 양쪽 협시보살은 연꽃 위에 앉아있다.

아미타여래는 오른손 바닥을 아래로 하여 가슴에, 왼손 바닥은 위로 하여 배 앞에 들고있다.

가사는 편단우견으로 몸에 걸쳤는데 신광은 없고 두광만 원으로 나타나 있다.

왼쪽의 관세음보살은 여래 쪽을 향해 윤왕좌(한쪽 무릎을 세우고 앉는법)로,

오른쪽 대세지보살은 관세음보살과 반대의 모습으로 앉아 역시 꽃쟁반을 들고있다.

두 보살은 모두 둥근 구슬 목걸이를 걸었고 팔과 손목에는 팔찌를 끼었다.

여래는 서고 보살들이 앉아있는 경우는 매우 드물다.

생전에 아미타불을 잘 염불하고 착한 일을 한 사람이 죽으면,

아미타여래가 보살들을 데리고 죽은 사람의 영혼을 맞으러 지상으로 내려온다.

그때 여래는 서고 보살들은 앉는데 이러한 모습을 내영아미타상이라고 한다.

이로 미루어 서쪽 삼존상은 아미타내영도임을 알 수 있다.

석가여래는 살아 있는 생명을 다스리는 부처이고 아미타여래는 극락의 부처이다.

이승에서의 생명이 다하면 아미타여래는 지상으로 내려와 석가여래로부터 생명을 인계받아 극락으로 데리고 간다.

이곳에 석가삼존과 내영아미타 삼존이 새겨져 있는 것은 이승에서 극락세계로 생명이 인계되는 장소라는 뜻이다.

신라시대에는 많은 사람들이 이곳에서 돌아가신 부모님들을 극락에 모시기 위하여 아미타불을 염불했을 것이다.

바위 위에는 홈을 파서 빗물이 바위면을 적시지 않게 물길을 돌려놓았다.

또 기둥을 세웠던 흔적이 남아있고 많은 기와조각이 흩어져 있었던 것으로 보아,

바위 위에 빗물을 가리는 간단한 시설이 있었던 것으로 추정이 된다.

이 불상의 제작 시기는 이상주의적 양식이 성행하던 8세기경으로 추정하고 있다.

5. 보물 냉골 석조여래좌상

■ 연화대좌는 하대석 없이 땅에 있는 자연석 위에 바로 중대석을 놓고 그 위에 상대석을 올렸다.

8각중대석엔 면마다 안상을 새겼다.

이 연화대좌 위에 여래가 앉아서 항마촉지인을 표시하고 있다.

목에는 부드러운 세 개의 주름(삼도)이 새겨져 있고 편단우견으로 입은 가사는 얇다.

옷주름은 가늘고 몸체는 풍만하다.

원형에 가까운 신광과 보주형 두광으로 이루어진 광배는 특히 아름답다.

두광에는 백호를 중심으로 원을 그리고 그 주변에 꽃잎을 새겼다.

신광에는 두 줄기 넝쿨을 새기고 한쪽에 네 잎씩 넓은 나뭇잎들을 새겼다.

가장자리에는 타오르는 불길을 새겼다.

일제강점기에 복원해서 1960년대까지도 윗부분이 조금 상한채로 불상 뒤에 서 있었던 광배는,

아이들의 장난에 떨어져 산산조각으로 깨어져 버렸다.

얼굴은 깨어져서 윗부분만 남아 있던 것을 깨어진 부분에 시멘트를 발라 못생긴 얼굴을 만들어 놓았다.

그러다가 최근 현재의 모습으로 다시 복원했다.

기도처

상선암, 10시 40분.

1876년에 나온 <유동도록>에 따르면,

상선암은 조선 후기까지 운영되었고, 그 이전의 상황은 알 수 없다.

현재의 상선암은 일제강점기에 이루어졌다.

경주 남산 삼릉계 제9사지 션각보살상

상선암 마애여래대좌불 가는 길은 막아 버렸다.

6. 금송정 琴松亭 터

금송정은 이곳에 있었던 정자이다.

신라 경덕왕 때의 음악가인 옥보고 玉寶高가 거문고를 타던 곳이라 한다.

■ 바둑판바위 · 금송정 · 봉생암

바둑판바위는 금송정터 앞에 있다.

넓이는 남북 길이 11.7m, 동서의 너비가 6.63m쯤 되는 넑고 평평한 바위이다.

동쪽으로 천연 돌의자가 만들어져 있다.

이곳에서 옛날 신선들이 모여서 바둑을 두고 놀았다고 한다.

바둑판돌은 지금 찾을 수 없고, 지금까지 이 바위는 기우제를 지내는 바위로 무지당이라 불려 왔다.

바둑바위 남쪽 봉우리는 냉골 암봉 정상이다. 이곳에 높이 5m, 길이 6m쯤 되는 절벽바위가 동쪽을 향해 솟아있다.

그 위에 사방 5m쯤 되는 터가 있는데 이곳이 琴松亭터일 것이다.

이 터의 동쪽에 천연으로 이루어진 돌난간이 있고,

주변에는 기와조각들이 흩어져 있었다. 건축물이 있었던 것으로 보인다.

<世宗實錄地理志>에 "금송정은 금오산 정상에 있다. 玉寶高가 거문고를 타던 곳이다.

세상이 전하기를 옥보고는 신선이 되어 하늘로 올라갂다"란 기록이 있다.

옥보고는 경덕왕 때에 살았던 음악가다.

지리산 운상원에 들어가 50년동안 음악을 공부하여 新調 · 上院曲 · 中院曲 등 30여 곡을 지었다.

금송정터 옆에 돌대석 하나가 있다.

이 대석이 금송정의 내력을 새긴 비석이 섰던 籠臺石일 것이다.

鳳生岩은 금송정터 앞에 있는 높은 바위다.

옥보고가 거문고를 탈 때 봉황새가 날아와 춤을 추다가 앉은 바위라 전한다.

능선에서 상선암 마애여래대좌불 가는 길 역시 막혔다.

7. '상선암 마애여래대좌불'은 여기 능선에서 바라볼 수밖에 없다

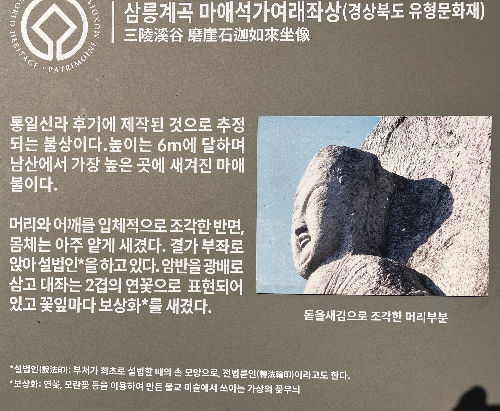

■ 광배모양의 암반에 새겨져 있다. 너비 4.2m 되는 큰 연꽃대좌의 연꽃은 두겹으로 피었는데,

꽃잎마다 보상화로 장식되었다.

여래상은 높이는 5.21m, 무릎 너비가 3.5m나 된다.

연꽃대좌 위에 결가부좌로 앉아 설법인을 표시하고, 가늘고 긴 눈은 먼 하늘을 바라보고 있다.

삭발한 머리에 육계가 나지막하고 큰귀는 어깨까지 닿았다.

얼굴은 높은 돋을새김으로 사실적인데 비해 옷주름이나 손과 발은 선각으로 나타내었다.

사각에 가까운 머리는 풍만하고 예리하게 다듬어진 코는 우뚝하며, 굵은 눈썹은 단정하게 초생달을 그렸다.

입술은 굳게 다물었고 턱은 군턱이 졌다. 살찐 뺨과 입술 언저리에 조용한 미소가 숨겨져 있다.

몸체는 바위 속에 있고, 얼굴만 나타났다.

마애불은 돌 속의 부처를 드러내는 것이며, 바위 속에 잠든 부처를 깨우는 것이다.

바위의 본디 모습이 부처의 형태로 자연스럽게 살아나게 한다.

신라 사람들은 하늘에 계신 부처님이 지상으로 내려와 산이나 바위속에 머물러 있다가

필요할 때 사람의 모습으로 나타나는데, 언제나 누추한 차림으로 나타난다고 믿었다.

이 불상은 부처님이 바위 속에서 나타나는 모습이다.

예배하는 사람은 바위 속의 부처님에게 예배하게 되니 바위는 법당이며, 남산은 부처님의 땅인 것이다.

여기에는 불교와 재래의 바위신앙, 산악신앙과의 결합을 볼 수 있다.

'상선암 마애여래대좌불'은 이런 모습이다.

옛날 사진

어느해(아마 2012년 7월 1일 조금 이전) 에 폭우로 이 불상에 탈이 났다.

2012년 7월 1일 사진.

8. 상사암

마애여래대좌불을 지나 남산의 능선을 타고 오르면, 포석계곡에서 올라오는 길과 만나게 되는데 ,

이곳에 상사암이라는 바위가 있다.

■ 상사암은 높이 13m, 길이 25m쯤 되는 큰 바위이다.

옛날부터 상사병에 걸린 사람들의 병을 낫게하고, 아들 낳기를 바라는 부녀자의 소원을 들어준다는 바위이다.

지금도 바위 동쪽면 중앙에 가로 1.44m, 높이 56cm, 깊이 30.3cm 되는 감실이 있다.

감실은 소원을 비는 사람들이 켠 촛불에 검게 그을려 있다.

감실 아래에는 높이 80cm에 너비 35cm의 작은 석불입상이 있는데 머리는 없어졌고 여원시무외인을 하고 있다.

이는 오랫동안 토속신앙과 불교가 밀착되어왔음을 보여준다.

상사암 동면

암벽 서쪽에는 자연석으로 된 제단이 있고, 産神堂이라는 글씨가 새져져 있다.

‘함풍 6년(1856) 병진 4월에 기도를 올리고 다음해 정사년에 김응이 아들을 낳았다’는 내용과 함께,

김응의 아들 6형제의 이름과 장손 두명의 이름이 새겨져 있다.

상사암 서면

금오산(금오봉?), 12시 10분.

가운데 봉우리는 고위봉

Ⅱ. 용장골

고위산과 금오산 사이의 계곡으로, 7~8개의 절터와 석탑 7기, 불상 5좌가 있다.

9. 경주 남산 용장계 탑상곡 제1사지(용장사지) 탑 부재

용장사지 북쪽에 있으며 탑부재로 추정된다.

디딤돌[長臺石] 4매를 조립하여 받침돌[地臺石]을 만들고 그 위에 사각형 몸돌을 올렸다.

사각형 몸돌 윗면에 다듬은 부분이 있다.

훼손을 방지하기 위해 2019년 주변을 정비하였다.

10. 보물 용장사터 삼층석탑

■ 이 탑은 높이 4.4m로 동시대 다른 탑보다 3분의 2정도 축소됐다. 그러나 다른 어느 탑보다 당차고 웅장해 보인다.

무너져 있던 것을 1922년 다시 세웠다. 2층몸돌 윗면에 15,2cm, 13,1cm의 사리공이 있었다.

상륜부는 남아 있지 않고 3층몸돌 위에 찰주공만 있다.

절벽을 이루는 평평한 자연암반 위에 홈을 파서 2단의 괴임을 만들고 그 위에 바로 상층기단을 올렸다.

바위산 전체를 하층기단으로 삼은 것이다. 환경에 맞추어 조형적 변형을 가한 것이다.

여기에는 자연에다 인공을 가미하여 조화를 꾀하려는 성격도 보인다.

또 이것은 불교의 우주관을 표현한 것이다.

하층기단인 바위산은 수미산, 바위산 정상은 사천왕천, 상층기단은 도리천, 그 위는 하늘이 층층으로 이어진다.

신라말에는 수미산을 나타내려는 의욕이 강하게 나타난다.

전망이 넓게 트인 산봉우리 위에 탑을 세운 사례는 신라시대에 가끔 볼 수 있다.

고려시대에 들어서는 더욱 성행하게 된다.

상층기단에 버팀기둥이 한개인 것으로 보아 신라 하대의 탑이다.

11. 보물 용장사터 마애석가여래상

■ 불상의 높이 1.02m, 너비 1.1m로 마애불로서는 거의 완벽한 것이다.

나발에 두툼한 육계가 있고, 상호는 단아하고 원만하다.

얼굴은 볼을 두껍게 하고 턱에 군살을 묘사하는 등 비교적 풍만하다.

입은 꼭 다물어 입 양 끝에 보조개가 생겨 얼굴 전체에 은은한 미소가 어리어 있어 자비로운 표정을 느낄 수 있다.

큼직한 양 눈썹은 반달형으로 표현되었고, 두 눈은 가늘고 길다.

양쪽 귀는 길게 늘어져 목의 삼도와 어울린다. 백호는 없다.

항마촉지인의 손모양으로 보아 석가모니불로 볼 수 있다.

통견의 법의는 매우 얇다. 옷주름은 잘게 주름이 잡혀 있으며, 가는 평행선으로 음각되어 있다.

광배는 두광과 신광을 각각 두 줄의 음각선으로 표현하였는데 광배 안팎에는 아무 무늬도 없다.

대좌에는 무릎 밑에다 위로 향한 연꽃이 정면에는 크게,

양 옆으로 갈수록 점점 작게 하여 끝에는 구름같이 흐려지다가 사라져 버려 사실적이면서도,

한편으로 환상적으로 보인다.

특히, 얼굴이나 체구, 몸체를 감싸고 있는 물흐르는 듯한 자잘한 옷주름 등에서 인도 굽타 시대(320~647경) 불상들의 영향을 볼 수 있다. 왕정골 여래입상도 이런 점에서 닮았다.

이 불상은 긴장되고 활력에 찬 형태와 유려하고 세련된 선의 흐름,

깔끔한 부조의 아름다움 등 8세기 중엽의 사실주의 양식을 잘 보여 주고 있다.

명문이 있으나 해독할 수 없다.

12. 보물 용장사터 삼륜대좌불

■ 옷은 통견의이며, 가슴에는 승각기(상내의)의 깃이 굵게 표현되어 있고, 이것을 묶는 띠매듭[纓總]까지 나타나 있다.

왼쪽 어깨에도 또 하나의 띠매듭이 있는데, 이것은 가사를 묶는 띠로서 어깨 뒤쪽의 고리에서 어깨로 내려와 무릎 아래까지 이어져 있고 그 끝은 수실로 장식되어 있다.

대좌를 덮어 내린 裳縣座는 앞과 양옆에만 상현이고, 뒤쪽에는 연화문을 표현하였다.

머리가 없으므로 승려상이라는 설과 보살상, 불상, 등 여러 견해가 있으나, 이 불상은 미륵불이다.

그 이유는 다음과 같다.

① 대좌로 미륵불이 계시는 도솔천을 상징한다. 곧, 기슭에서 200m 높이로 솟은 바위산은 수미산,

자연석 기단 위는 사천왕천,

첫 번째 원반은 忉利天,

둘째 원반은 야마천,

연꽃 송이로 된 셋째 층은 兜率天이다.

우리가 말하는 하늘은 욕계 6천이다. 욕계육천은 땅 위에 속하는 사천왕천과 도리천, 하늘에 떠있는 4개의 층이 있다.

② <三國遺事> 四권 賢瑜珈, 海華嚴 조에 다음과 같은 기록이 있다.

“유가종의 大德 大賢은 남산 용장사에 살았다.

그 절에는 慈氏 석조 丈六佛이 있어 대현이 늘 돌았다.

대현이 항상 이 장육상을 돌면 장육상도 또한 대현을 따라 고개를 돌렸다.

…… 경덕왕 때(천보 12년, 753년) 여름 가뭄이 심하여 대현을 내전에 불러 들여 <金光經>을 강하여 비를 빌게 하였다.

어느날 齋를 올리는데 바라를 열어놓고 한참 있었으나 공양하는 자가 淨水를 늦게 올리므로 監吏가 꾸짖었다.

이에 공양하는 자가 말하기를 ‘대궐 안 우물이 말랐기에 먼 곳에서 떠 오느라 늦었습니다.’

낮에 강론할 때 대현은 향로를 받들고 잠자코 있으니 얼마 아니하여,

우물물이 솟아올라 그 높이가 일곱 길이나 되어 寺幢과 같아지매 궁중이 모두 놀라 그 샘을 金光井이라 하였다.

대현은 일찍이 스스로 부르기를 靑丘沙門이라 하였다.”

● 상현좌는 삼국시대 좌불에 많이 나타난다.

706년 황복사(성덕대왕이 신목태후와 형 효소왕의 명복을 빌기 위해 지은 절) 탑에 넣었다는 순금 아미타여래 좌상에도 나타난다. 그러니까 삼국통일 후 30년까지는 좌상에 상현좌가 나타난다.

그러므로 이 불상은 706년 전후 해서 제작된 마지막 상현좌 불상일 것이다.

이 불상의 옷맵시가 특이한 것은 왼쪽 어깨에 드리운 纓總(가사끈)의 수실이다.

그래서 이 불상을 스님상이라 불리어 왔다.

그러나 신라 불상에, 僧像이 연꽃 대좌 위에 앉은 예는 없고, 또 신라시대 여래상에 영총이 드리워진 예도 없다.

다만 신라 불상으로 지장보살에는 영총이 나타난다. 지장보살은 가사를 입기 때문이다.

국보 경주 구황리금제여래좌상, 국립중앙박물관 소장

■ 용장사와 김시습 金時習(1435~1493)

삼각산에서 공부하던 매월당 김시습은 단종의 폐위 소식을 듣고,

사흘간 통곡하고 나서 책을 모두 불사른 뒤 설악산에 들어가 불가에 귀의했다.

법명은 雪岑, '눈 덮인 봉우리'라는 뜻이다.

"削髮逃塵世 머리를 깎은 건 속세를 도피함이요

有鬚表丈夫 수염을 남긴 건 대장부를 나타냄일세."

매월당은 그 이후 관서 관동 호서 호남 등지를 유람했다.

이 시기 그는 민생을 두루 접하고 겪으면서 소설 창작의 자료를 축적한 듯하다.

그러다 31세 때인 1465년 그는 이곳 경주 남산 茸長寺에 오두막을 짓고 6년 남짓 살며 소설 <금오신화>를 집필했다.

矮屋靑氈暖有餘· 오두막에 모포를 까니 두루 따뜻한데

滿窓梅影月明初 매화 그림자 가득한 창에 달이 막 밝았구나

挑燈永夜焚香坐 등불 돋워 밤 늦도록 향을 사르고 앉아

閑著人間不見書 사람들 못 본 글 한가로이 짓네

매월당이 금오신화를 지으며 쓴 시다. '매월당'이란 호는 이 시의 둘째 구에서 따왔다.

茸長山洞窈 풀잎 우거진 산골짜기 깊어

不見有人來 사람 오는 것을 볼 수 없네

·細雨移溪竹· 시냇가의 대나무는 가랑비에 자라고

斜風護野梅 비껴가는 바람은 들판의 매화를 지켜주네

小窓眠共鹿· 작은 창가에서 사슴과 함께 잠자고

枯椅坐同灰 마른 의자에 앉으니 이 내 몸이 재와 같구나

不覺茅詹畔 초가집 처마 아래서 깨닫지 못했네

庭花落又開 뜨락의 꽃 지고 또 피어나는 것을

<용장사에 머물면서>

매월당은 남산을 고향으로 여겼고, 남산을 떠난 뒤에도 내내 그리워했다.

그는 전국을 방랑하다 59세 되던 해 충청도 홍산현(현 부여군 외산면 만수리) 무량사에서 파란만장한 삶을 마감했다.

13. 경주 남산 용장계 탑상곡 제1사지(용장사지) 탑 부재

탑의 기단 덮개돌과 지붕돌이다.

형태로 보아 9세기에 만든 것으로 보인다.

덮개돌은 가로 110cm, 세로 106cm,

지붕돌은 전체 높이 34cm로 층급받침은 4단이다.

훼손을 방지하기 위해 2019년 주변을 정비하였다.

14. 용장사지

용장사지 입구에서 막았다. 가지 말아라 하는 곳, 유적 설명 안내판까지만 가 보기로 했다.

나무와 풀이 무성해서 더 들어가지도 못하겠다.

용장사는 통일신라 때부터 조선시대까지 운영되었으며 남산에서 가장 큰 절로 추정된다.

<삼국유사>에 신라의 고승 대현이 용장사곡 석조여래죄상 주변을 돌며 염불할 때,

불상도 같이 머리를 돌렸다는 기록이 있고,

<신증동국여지승람>에 매월당 김시습이 이곳에서 <금오신화>를 지었다는 기록이 있다.

계곡에 있던 돌확(절구)으로, 훼손을 방지하기 위해 2019년 주변을 정비하였다.

지름은 약 75cm, 내부 홈의 지름은 약 25cm이다.

돌구유 같은데, 실패작이라 버린 것인지, 완성품이 세월따라 망가져 버려진 것인지?

설잠교 雪岑橋

'雪岑'은 김시습의 법명이다. '눈 덮인 봉우리'라는 뜻이다.

설잠교는 2003년 12월 30일에 공사를 시작하여 2004년 11월 18일에 완성했다.

다리의 길이는 26m이다.

용장골 출렁다리, 2시.

"올해도 과꽃이 피었습니다"

용장마을에는 아직도 능소화가.

좀작살나무

마을을 나와 정류장으로 가는 길에 버스가 왔다.

뛰어가 탔다. 2시 15분.

경주 시외버스터미널에 오니 2시 45분.

2시 55분 버스로 돌아왔다.

'산행 > 산행 후기' 카테고리의 다른 글

| 천성산 화엄벌- 2023년 10월 22일 (0) | 2023.10.22 |

|---|---|

| 금정산 남릉- 2023년 9월 24일 (0) | 2023.09.25 |

| 산책길에, 금정산- 2023년 9월 3일 (0) | 2023.09.03 |

| 금정산 중앙능선, 좀이 쑤셔서- 2023년 8월 21일 (0) | 2023.08.21 |

| 산책길에/ 금정산 중앙능선 +- 2023년 7월 1일 (0) | 2023.07.02 |